人事労務 F/U NO.72

人事労務基礎講座 フォローアップ

≪判例・事例紹介、法改正情報など≫

主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。

1.副業先でケガ、本業も休む場合の労災申請

2.半休取った日に残業したら残業代計算はどうなる?

(執筆者)社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

1副業先でケガ、本業も休む場合の労災申請

社員が副業のアルバイト先で骨折してしばらく休むことになりました。労災の書類を書いてほしいと言われたのですが、なぜうちの会社で書かなければならないのでしょうか?

複数の職場で働く人の場合、労災がおきた勤務先だけでなくすべての勤務先の賃金をあわせて給付額を計算することになっているためです。

* * * * *

労働者が業務上のケガで働けなくなり、賃金を受け取れない状況に陥った場合、労災保険から「休業補償給付」が受けられます。これは、収入の8割相当額(※)を補償してくれるもので、たとえば月収30万円の人であれば、月24万円ほどの給付が受けられます。

(※)特別支給金と合わせた額

①副業先でケガをして本業も休むときは

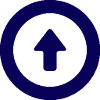

以前は、複数の職場で働く人が仕事中にケガをした場合、ケガをした勤務先の賃金のみを基準に労災給付が計算されていました。

たとえば、本業のA社で月収25万円、副業先のB社で月収5万円もらっている人がB社でケガをして働けなくなった場合、B社の賃金5万円の8割、つまり月4万円しか給付されなかったのです。

たとえ本業であるA社の仕事も休まざるを得なくなっても、その分の収入は補償されませんでした。

しかし近年、副業をする労働者が増えていることにともない、2020年9月に制度が改正され、状況は大きく改善されました。新制度では、労働者のすべての勤務先の収入を合算した額をもとに、労災給付が計算されるようになりました(下図参照)。

先ほどの例で言えば、A社とB社の合計収入30万円の8割、つまり月24万円が給付されることになります。

②複数事業労働者とは

このように、複数の職場の収入が合算される人を、労災保険では「複数事業労働者」といいます。複数事業労働者には、たとえば次のようなケースがあります。

- 本業の会社員+副業のアルバイト

- パート勤務をかけもち

- 本業の会社員+副業でフードデリバーなど個人事業主(特別加入)

- 特別加入+特別加入

③手続きは誰がする?

申請書類の提出は原則として本人がおこなうことになっています。しかし実際には会社側で手続きをするのが一般的でしょう。労災が起きたのはB社ですが、A社でも別紙に賃金額の証明などを記入してもらった上で、B社での労災請求の際にあわせて提出するという流れになります。

会社には自社の労働者の労災請求手続きに協力する義務がありますから、A社は記入を拒否することは出来ません。もしこれが内緒の副業だったとしてもです。社内で定めた副業のルールに違反していて何らかの処分をおこなうとしても、それはそれとして労災手続きの方は協力しなければならないのです。

提出先は、労災が起きたB社を管轄する労働基準監督署です。A社とB社それぞれの管轄に提出する必要はありません。

④メリット制には影響しない

一定以上の規模の会社については「メリット制」といって、労災事故が増えるほど保険料率が上がるしくみがあります。

自社で起きた労災ではないのに保険料が上がるのか?と思う人もいるかもしれませんが、これについてはメリット制には影響しません。労災が発生した勤務先の賃金に相当する労災給付額のみがメリット制に影響することになっています。

2半休取った日に残業したら残業代計算はどうなる?

午前中に年次有給休暇を半日取得した日について、所定労働時間を超えて勤務した場合、残業代の計算はどのようにしますか?

半日有休の時間と実際の労働時間をあわせて所定労働時間を超えた時間分について通常賃金(100%)の支払いが必要です。実際の勤務時間だけで8時間を超えている場合は、超えた部分について100%ではなく割増賃金(125%以上)の支払いが必要となります。

①年次有給休暇は原則1日単位

年次有給休暇は、心身の疲労の回復等を目的とするため、原則として1日単位で与えるものとなっています。原則1日単位ですから、半日単位の年次有給休暇(以下、半休とする)を与える義務はありませんが、1日単位での取得を阻害しない範囲であれば、労働者からの請求に応じて与えることができます。

また、就業規則への記載と労使協定の締結により、年次有給休暇を時間帯位で与えることも可能です。

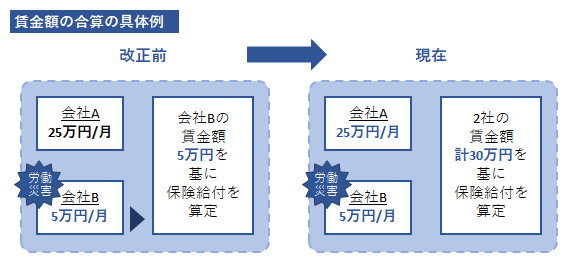

②半休の取り扱い

半休の取り扱いについては、大きく分けて2パターンあります。1つ目は、午前・午後で区分する方法です。例えば、所定労働時間8時間の会社で、9時始業で昼休憩が12時から13時、18時に終業の場合、午前3時間で午後5時間となりますので、午後に半休を取得した方が休みが長くなるという特徴があります。

③半休取得時の残業代計算

半休を取得した際の残業代計算については、実際に勤務した実労働時間が法定労働時間を超過しているかどうかがポイントとなります。

図を見ていただくと、実労働時間は9時間のため、1日の法定労働時間8時間を上回っており、1時間分の割増賃金(125%以上)の支払いが必要です(便宜上、実労働時間の休憩は考慮しない)。

また、午前中勤務するはずであった3時間について半休を取得しているため、実労働時間の9時間と合わせると12時間となり、1日の所定労働時間8時間を4時間超過しているため、割増賃金(125%以上)となる1時間を除いた3時間分の通常賃金(100%)の支払いが必要となる点にも注意が必要です。

このように、半休の前後に勤務した場合、125%以上の割増賃金支払いの要否については実労働時間が法定労働時間を超えているかどうかで判断しますが、100%の通常賃金支払いの要否については、半休の時間と実労働時間の合計が1日の所定労働時間を超えているかどうかで判断します。

④法定内残業にて対して割増賃金を支払うことは問題なし

所定労働時間を超えた労働時間のうち、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えない部分を法定内残業時間といい、法定労働時間を超える部分を法定外残業時間といいます。

法定内残業時間については、就業規則等に特段の定めが無ければ通常賃金(100%)、法定外残業時間については割増賃金(125%以上)の支払いが必要なため、残業代計算が少し複雑になってしまいます。そこで、法定内残業についても法定外残業と同様に125%以上の割増賃金を支払うことも実務的には広くおこなわれています。