人事労務 F/U NO.75

人事労務基礎講座 フォローアップ

≪判例・事例紹介、法改正情報など≫

主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。

《改正育児介護休業法》2025年10月からの改正ポイントとやるべきこと

(執筆者)社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

育児介護休業法が改正され、すでに2025年4月より一部が施行されています。残りの改正点の施行は10月からとなっていますが、10月からの改正点は準備すべきことが非常に多いため、早めに取りかかる必要があります。ここでは10月からの改正点について、やるべきことを詳しく解説します。

10月からの改正にともない、企業がやるべきことは4つです。1つずつ見ていきましょう。

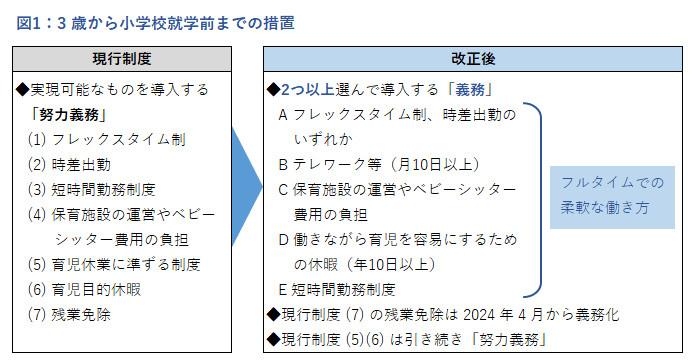

① 3歳から小学校前までの措置 2つ以上を義務化

現行法では、3歳から小学校就学前までの期間に、「努力義務」としてフレックスタイム制や所定外労働の免除など7つの選択肢の中から実施可能な措置を講じるよう企業に求めています。

改正後は、この措置が努力義務ではなく、すべての企業で「義務」化されます。選択肢は図1のA~Eの5つです。この中から2つ以上の措置を講じなければなりません。労働者は、会社が講じた措置の中から1つを選択して利用できます。

会社としてどの措置を実施するのか検討し、制度を設計して就業規則等に規定しておく必要があります。

改正法が施行される10月1日までには完了している必要があるため、まだできていない企業は早急に検討を進めましょう。

なお、会社が措置を選択する際は、過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

② 措置について 個別周知・意向確認

会社が講じる2つ以上の措置が決まったら、3歳から小学校就学前までの措置について、対象となる社員に内容を個別に周知して、制度利用の意向確認をおこなう必要があります。これもすべての企業に義務付けられます。

個別周知・意向確認というと、妊娠や出産等の申し出があった場合に「育児休業に関する個別周知・意向確認」がすでに義務付けられていますが、それと同様のことを3歳前にも実施するというものです。措置の内容を説明し、どの制度を利用したいか、あるいは何も利用しないのか、マルをつけて提出してもらいます。

実施するタイミングは子が3歳になるまでの適切な時期です。具体的には「子の3歳の誕生日1カ月前までの1年間(=1歳11カ月から2歳11カ月)」とされています。

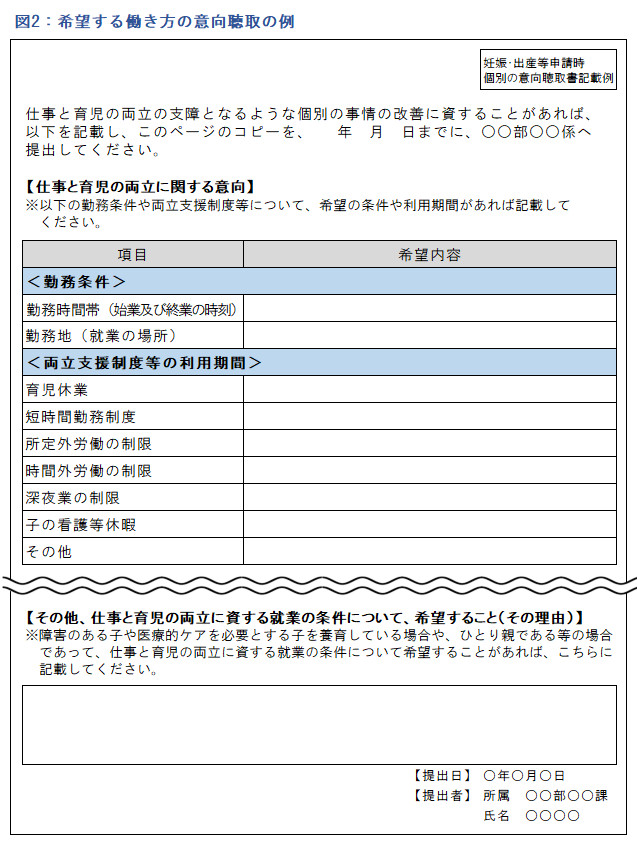

③ 希望する働き方の意向聴取・配慮(妊娠・出産等の申出時)

個別周知・意向確認とは別に、「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が義務付けられます。

これは仕事と育児を両立するにあたってどのような働き方を望んでいるか本人に確認し、配慮しなければならないというものです。

聴取する内容は、勤務時間帯や両立支援制度の利用時間など図2のような内容です。

配慮は自社の状況に応じて実施できる範囲で構いませんが、たとえば次ようなものが考えられます。

- <配慮の具体例>

- 保育園の送迎に合わせた出退勤時間の調整

- 業務負担の一時的軽減 など

また、子に障害がある場合やひとり親家庭の場合において希望があれば「より柔軟に配慮することが望ましい」とされています。

意向聴取の実施時期は2回です。

1回目は、本人または配偶者から妊娠や出産等の申し出があった時です。この時期にはすでに、「育児休業に関する個別周知・意向確認」が義務付けられているので、それとあわせて実施してもかまいません。

④ 希望する働き方の意向聴取・配慮(3歳になるまで)

2回目の意向聴取は子が3歳になるまでの適切な時期に実施します。具体的には「子の3歳の誕生日1カ月前までの1年間(=1歳11カ月から2歳11カ月)」です。

⑤ 漏れなく意向確認・意向聴取できる体制を

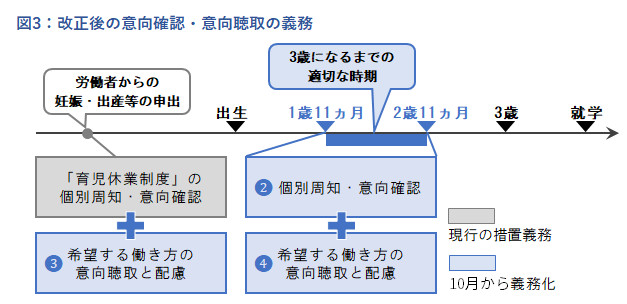

10月から②③④が義務化されることによって、個別の意向確認等の義務は図3のようになります。

子が3歳になるまでの意向確認や意向聴取は、本人からの申し出を待つのではなく、会社から声をかけて実施する必要があります。すべての社員の子どもについて対象となる時期を把握しておき、漏れなく対応しなければならないため、管理や手続きが煩雑になりがちです。

たとえば「毎年○月に実施する」といったように、あらかじめ時期を定めておき、その時点で対象者をリストアップして一斉に実施するなど、効率的な運用方法を検討しておきましょう。

【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法(厚生労働省)

意向確認や意向聴取の参考様式(Word)をダウンロードできます。