人事労務 F/U NO.62

人事労務基礎講座 フォローアップ

≪判例・事例紹介、法改正情報など≫

主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。

フリーランスに具体的な指示をしてはいけない?

(執筆者)社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

フリーランスにシステム開発の一部を発注して手伝ってもらっています。当社のプロジェクトリーダーが具体的な指示や進捗管理をおこない、手が空いていそうなときは他の業務も振っていたところ、このような指示は問題があるのではないかと苦情がありました。何が問題なのでしょうか?

本来、フリーランスは労働者ではありません。しかし、フリーランスと言いながら実態は労働者と判断される「偽装フリーランス」が問題となっています。

① 労働者であると判断されたら

フリーランスは、見かけ上は請負契約や準委任契約を結んでいても、実態が「労働者である」と判断されれば、労働関係法令の保護を受けます。つまり自社の従業員と同じように残業代を支払ったり、社会保険に加入させる義務が生じてくるのです。

では、どのような実態があれば労働者と判断されるのでしょうか。

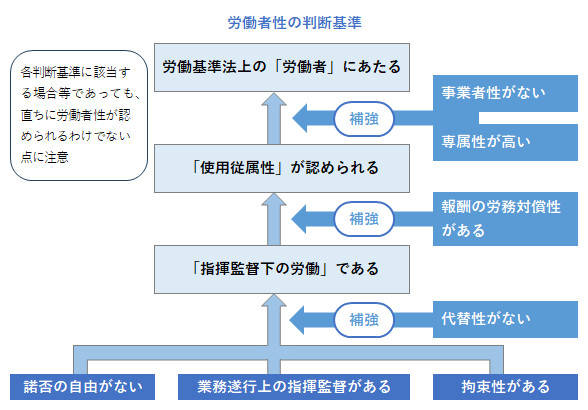

② 判断の流れ

厚生労働省のガイドラインでは、図のように判断の流れを示しています。

これによると、まずは「指揮監督下の労働かどうか」を確認する必要があります。具体的には次の4つの項目を見ていきます。

- 仕事を拒否する自由があるか

- 仕事のやり方について具体的な指示を受けていないか

- 勤務場所や勤務時間を管理されていないか

- 業務を他人に委託する自由があるか

ご質問のように、プロジェクトリーダーが具体的な指示や進捗管理をおこなっていたという場合は、(2)に該当しそうです。業務の進め方は、特別な理由がない限りフリーランスに任せるべきで、本人が裁量や創造性を発揮する余地がないほど具体的に指定してはいけません。

また、手が空いていたら他の業務をさせていたということですが、それは断れる状況だったのでしょうか。有無を言わさず他の業務をさせていたのであれば(1)に該当するかもしれません。契約に含まれない業務や新たな契約を、断る選択肢なく強いてはいけません。

すき間なくタスクを依頼し続けることでフリーランスの裁量がなくなっているようであれば、(2)にも該当する可能性があります。

つまり、「指揮監督下の労働」と判断され、労働基準法上の労働者とみなされる可能性が高いと言えます。

③ どこまでOKなのか

なお、これらの観点だけで判断しにくいときは図のように他の要素も判断材料となります。

総合的に判断されるので発注者としてどこまでOKなのかがわかりにくいと感じるでしょう。

フリーランス協会が「偽装フリーランス防止のための手引き」を公開しています。手引きでは、何をしたらダメなのか、「要注意の例」「許容範囲の例」を具体的に示しています。

たとえば、先ほどの(2)に関して次のような例を示しています。参考にするとよいでしょう。

- <要注意の例>

- マニュアルがあり、その手順を遵守するよう指導している

- <許容範囲の例>

- 組織内で従来おこなってきた手順を参考として示した上で、具体的な業務の進め方はフリーランスに委ねる

- セキュリティや安全衛生上等の観点からルールの遵守を求める