人事労務 F/U NO.71

人事労務基礎講座 フォローアップ

≪判例・事例紹介、法改正情報など≫

主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。

1.勤務間インターバル制度が義務化される?

2.今後、離職票を早く受け取れるようになる?

(執筆者)社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

1勤務間インターバル制度が義務化される?

勤務間インターバル制度が義務化されるかもしれないというニュースを見ました。これはどういう制度ですか?

簡単に言うと、遅くまで残業した翌日は始業時刻を遅らせるというものです。過労死防止に有効だと言われていますが、あまり普及が進んでいません。

* * * * *

「勤務間インターバル制度」は、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定の休息時間(インターバル)を確保することで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

2018年の働き方改革関連法成立により、勤務間インターバル制度は事業主の「努力義務」となっています。

EU諸国では、最低でも連続11時間の休息時間が必要とされていますが、日本では具体的な時間数は示されていません。

①勤務間インターバル制度の選択肢

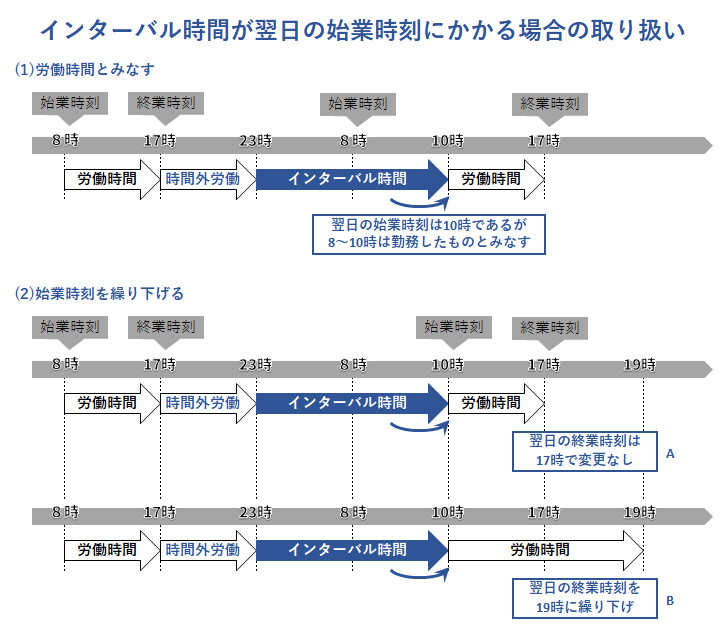

始業時刻を遅らせるだけであれば簡単な話のように思えますが、インターバル時間が翌日の始業時刻にかかる場合はどのように取り扱うのかを検討して決めておく必要があります。

主な対応方法は次のとおりです。

(1) 労働時間とみなす

インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を、労働したものとみなす方法です。この場合、実際の労働時間は短くなりますが、給与は通常通り支払うことになります。

(2) 始業時刻を繰り下げる

この方法では、さらに2つの選択肢があります。

A:終業時刻はそのまま

1日の勤務時間が短くなるので、従業員の負担が軽減されるでしょう。

ただし、短縮された時間の給与をどうするのか(有給か無給か)決めておく必要があります。

B:終業時刻も繰り下げ

1日の勤務時間が維持されるため、給与面での調整が不要です。

ただし、勤務時間が夜遅くにずれ込み、深夜労働が増える可能性があります。

②過労死防止に有効

勤務間インターバル制度は、従業員の健康維持と過労死防止に有効な取り組みとして注目されています。しかし、2023年1月時点での導入企業割合は6.0%にとどまっており、「努力義務」の段階では普及が進んでいない状況です。

この制度の重要性は、2024年の過労死等防止対策白書からも明らかです。2021年9月から22年3月までの脳・心臓疾患による労災認定事案を分析したところ、労働時間以外の付加要因として「勤務間インターバルが短い勤務」と「拘束時間の長い勤務」が24件で最多となりました。

③義務化を検討

こうした状況を踏まえ、「勤務間インターバル制度」の規制強化を検討する動きが進んでいます。厚生労働省の研究会では、制度の「義務化」を求める意見が大勢を占めています。さらに、現在の労働時間等設定改善法から労働基準法へ規定を移す案も浮上しており、より強制力のある形での導入が検討されています。

2今後、離職票を早く受け取れるようになる?

4月から自己都合退職の場合の失業給付の給付制限が改正されて、短縮または撤廃されると聞きました。離職票を早く受け取りたいという人が出てきそうな気がします。今後、離職票の発行手続きは何か変わるのでしょうか?

従来は、会社がハローワークに必要書類を提出するとハローワークから会社に離職票が届くので、それを退職者に郵送するという流れでしたが、今年1月からは本人がマイナポータルで受け取る仕組みも出来ているため、より迅速に離職票を受け取ることが可能になっています。ただしマイナポータルで受け取るには条件があります。

* * * * *

今年4月から失業給付の給付制限に関する重要な変更が実施されます。現在、自己都合で退職した場合、原則として2ヵ月の給付制限期間がありますが、この期間が1ヵ月に短縮されます。さらに注目すべき点として、離職期間中や離職日前1年以内に自ら仕事に役立つ教育訓練を受けた場合、給付制限が完全に解除されます。

これにより、教育訓練を受けた人は7日間の待機期間の後すぐに失業給付を受けられるようになります。

このような改正がおこなわれることから、「退職してすぐに失業給付がもらえるようになる」と期待する人もいるかもしれませんが、実際には退職してからハローワークで手続きをするまでに一定の期間が必要となります。

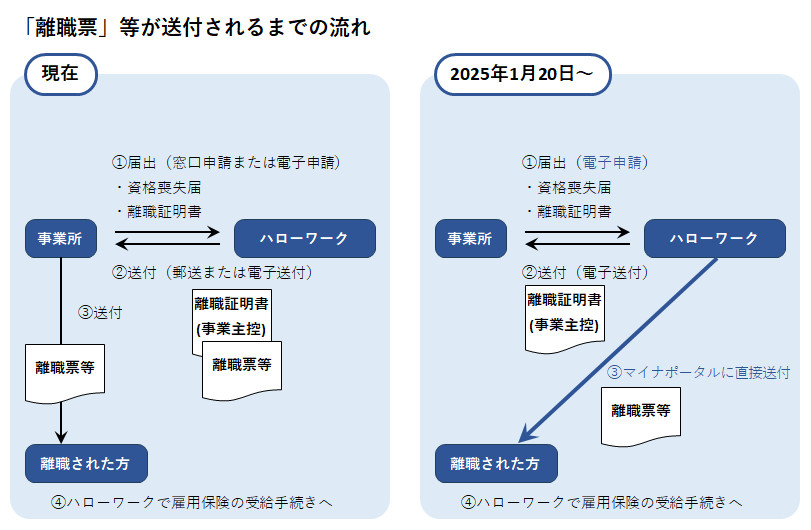

①離職票を受け取るまでの流れ

失業給付を受給する際は、まず、離職票を持ってハローワークに行かなければなりません。しかし、離職票が本人の手元に届くまで、通常は退職後10日から2週間かかります。

退職してから本人が離職票を受け取るまでの流れはこのようになっています。

退職者が会社に離職票発行を依頼

会社が「離職証明書」を作成してハローワークに送付

ハローワークが「離職票」を発行して会社に送付

会社から退職者に「離職票」を送付

ですが、より迅速な手続きを実施するため、今年1月20日から、離職票の受け取り方法に新しいシステムが導入されています。

②マイナポータルで受け取り可能に

これまでは、ハローワーク→会社→本人という流れで離職票が送付されていましたが、新制度ではマイナポータルを通じてハローワークから本人が直接受け取れるようになっています。ただし、次の3つの条件を満たす場合に限られます。

- ハローワークにマイナンバーを事前に登録していること

- マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを完了していること

- 会社が雇用保険の離職手続きを電子申請でおこなうこと

これにより退職者は、より迅速に必要な書類を受け取ることができるようになりました。会社も郵送の手間が省けます。なお、3つの条件を満たさない場合は従来どおり会社から退職者へ送付する必要があります。